三項測繪科技成果喜獲2018年度國家科技進步獎

1月8日上午,2018年度國家科學技術獎勵大會隆重召開。習近平、李克強、王滬寧、韓正等黨和國家領導人出席會議活動。《測繪學報》編委施闖、姜衛平、朱建軍獲獎,其中,施闖教授獲獲國家科技進步一等獎,姜衛平教授、朱建軍教授獲國家科技進步二等獎。

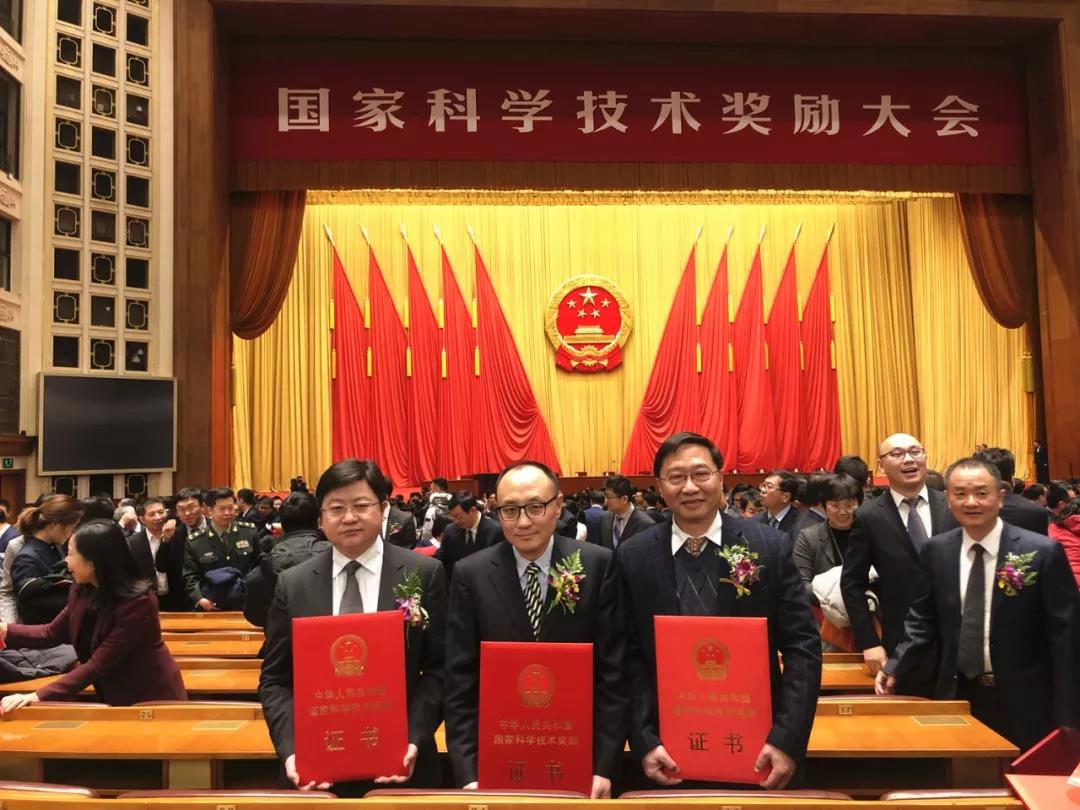

姜衛平(左一)、施闖(中)、朱欣焰(右一)教授合影。何蓮攝

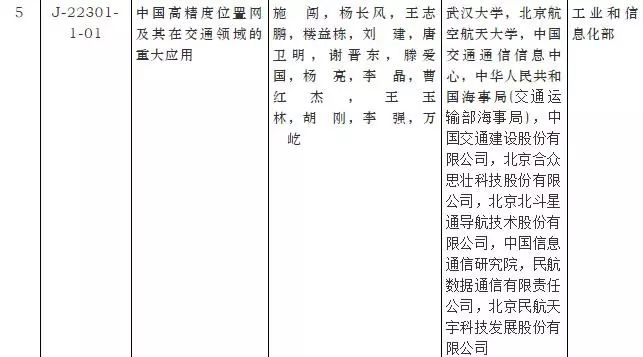

《測繪學報》編委施闖教授主持完成的“中國高精度位置網及其在交通領域的重大應用”獲國家科技進步一等獎。該項目瞄準北斗系統規模化應用的國家重大需求,立足自主創新,建立了精準、快速的北斗定位服務技術體系,研制了高性能、低成本的北斗核心芯片和系列裝備,構建了穩健、可信的中國高精度位置服務系統,核心技術躋身國際前列。項目團隊開拓了北斗精準定位在公路、水路、設施建設和大眾出行等方面的規模化、產業化創新應用,并輻射軍民其它領域,取得重大社會經濟效益。

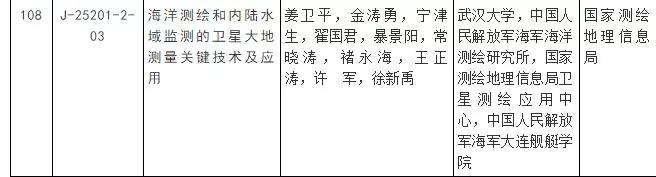

《測繪學報》編委姜衛平教授主持完成的“海洋測繪和內陸水域監測的衛星大地測量關鍵技術及應用”獲國家科技進步二等獎。該項目突破了多源衛星數據融合處理、海洋地理信息精細反演、陸海垂直基準無縫轉換等關鍵技術,形成了自主創新的海洋測繪衛星大地測量技術方法體系。研制了我國首個國際同期分辨率最高、精度優于5cm的全球平均海面高模型WHU2000;反演了全球1′×1′分辨率的海洋重力異常和海底地形模型;率先構建了中國近海大范圍無縫深度基準模型,實現了與國家陸地高程基準的無縫轉換;并拓展用于內陸水域,實現了對我國主要湖泊水位和長江流域水儲量等的變化監測。成果廣泛用于我國沿海區域數字高程基準構建等工程,也被德國、韓國等科研機構用于深度基準轉換等工作,并為海洋二號衛星系統、港珠澳大橋等國家重大工程提供了基礎數據。

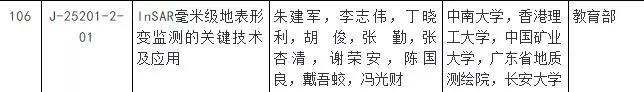

朱建軍教授主持完成的“InSAR毫米級地表形變監測的關鍵技術及應用” 項目榮獲國家科技進步二等獎。該項目建立了具有自主知識產權的InSAR毫米級形變監測及工程化應用的成套技術和軟件體系,支撐了礦區、沿海區和滑坡區等復雜環境下InSAR地表形變監測技術發展,極大提升了我國防災減災等空間信息支撐保障服務能力。應用于“國家先進技術光伏示范基地”和世界銻都冷水江等,保障了國家重點項目的安全實施和礦區人們生命財產安全;應用于珠三角、重慶、安徽等地的國土、礦山、電力等多個行業,解決了傳統手段無法施測的難題。

據悉,2018年度國家科學技術獎共評選出278個項目和7名科技專家。其中,國家自然科學獎38項:一等獎1項,二等獎37項;國家技術發明獎67項:一等獎4項,二等獎63項;國家科學技術進步獎173項:特等獎2項,一等獎23項(含創新團隊3項),二等獎148項。劉永坦、錢七虎兩位院士榮獲2018年度國家最高科技獎,5名外籍科學家獲得中華人民共和國國際科學技術合作獎。

據國家科學技術獎勵工作辦公室有關負責人介紹,2017年,經黨中央、國務院批準,國務院辦公廳印發了《關于深化科技獎勵制度改革的方案》(以下簡稱《方案》)。2018年是《方案》進入正式實施階段的第一年。

根據《方案》,調整國家科學技術獎獎金標準,增強獲獎科技人員的榮譽感和使命感。經批準,國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎的獎金標準進行了調整。

國家最高科學技術獎獎金額度提高60%,由500萬元提高到800萬元。同時,獎金分配結構也同時進行了調整,“原來是500萬元里面50萬元歸個人,450萬元用于科研工作,現在全由個人支配”。

該負責人說:“這是國家最高科學技術獎設立近20年以來,首次對獎金額度和分配結構進行調整,充分體現了黨對科技工作者的激勵和關懷。”

此外,國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎的獎金額度提高50%。特等獎獎金由100萬元調整到150萬元,一等獎獎金由20萬元調整到30萬元,二等獎獎金由10萬元調整到15萬元。

三大獎項目研究時間平均11.4年,第一完成人最年輕38歲

據悉,本次評選出的獎項中,國家自然科學獎38項,一等獎1項,二等獎37項。其中,《量子反常霍爾效應的實驗發現》獲一等獎。

國家技術發明獎67項,一等獎4項,二等獎63項。

國家科學技術進步獎173項,特等獎2項,一等獎23項,二等獎148項。

據了解,通過評審的三大獎項目,從立項到結題的研究時間平均為11.4年,從結題到提名國家獎的時間間隔為4.4年。獲獎人員仍以中青年為主,第一完成人平均年齡為54.9歲,最年輕的38歲。

通過評審的三大獎項目中,受863計劃、973計劃、國家攻關項目、國家自然科學基金支持的占總數的88.2%,其中自然科學獎支持率為97.4%。進步獎企業參與的項目為108個,占比76.3%。

此外,中華人民共和國國際科學技術合作獎5人,獲獎人分別是簡·迪安·米勒(美國)、詹姆斯·費雷澤·斯托達特(英國,美國)、朱溢眉(美國)、彼得·喬治·布魯爾(美國)、孫立成(瑞典)。

國家自然科學獎連續第6年產生一等獎

國家科學技術獎勵工作辦公室有關負責人介紹,基礎研究成果不斷涌現,國際影響力進一步提升。

據介紹,國家自然科學獎連續第6年產生一等獎,繼鐵基超導、多光子糾纏、中微子振蕩后,物理學再次取得突破性進展,清華大學薛其坤院士團隊利用低溫電輸運測量在國際上首次實驗發現了量子反常霍爾效應,被國際凝聚態物理界公認為近年來最重要的發現之一。

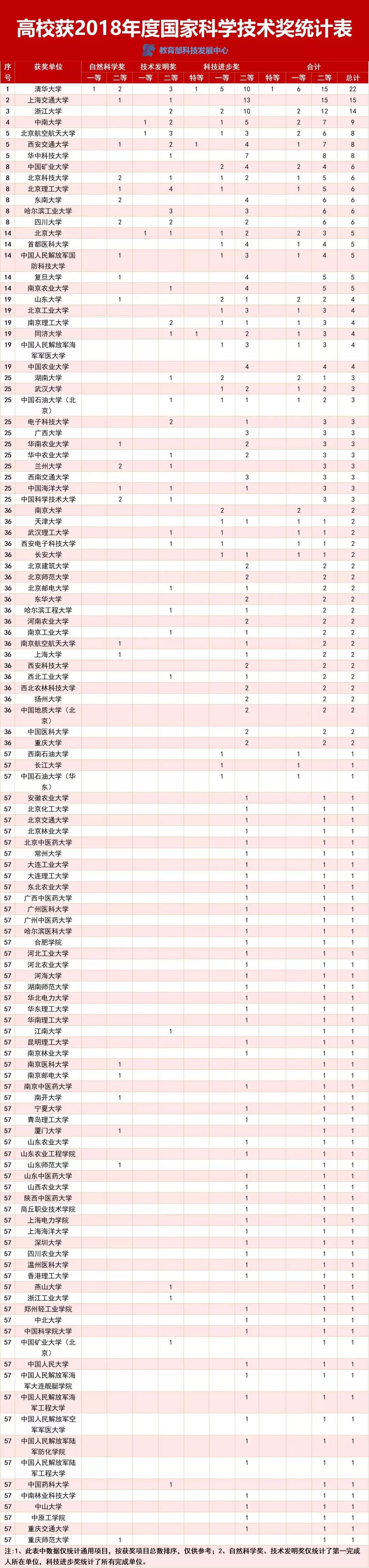

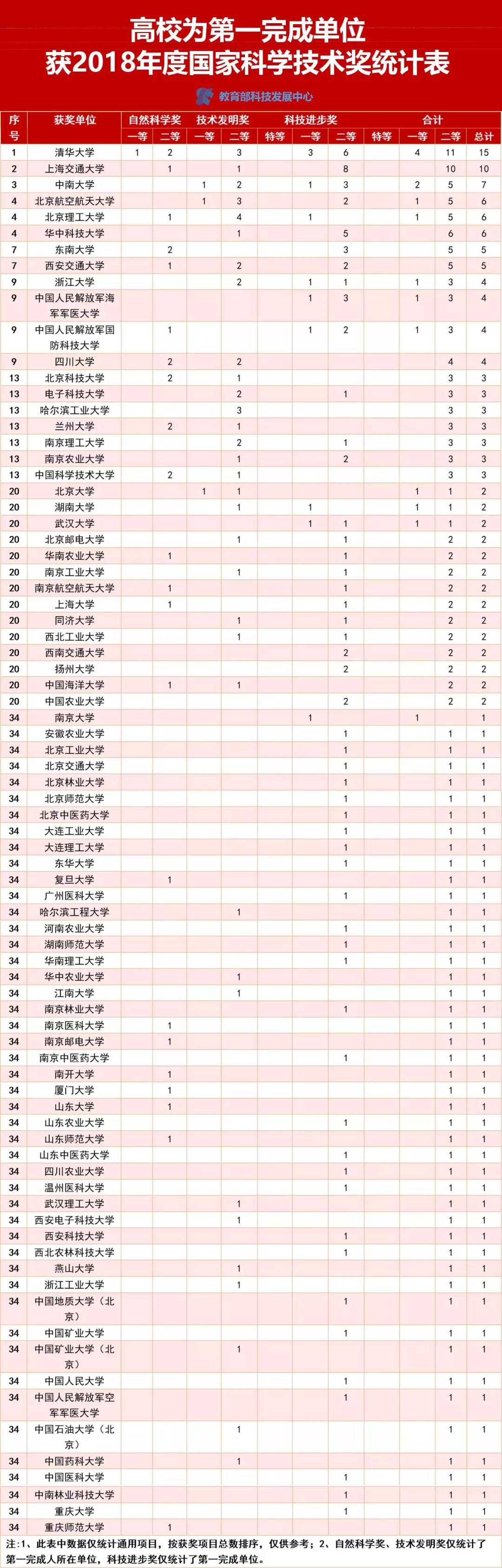

113所高校作為主要完成單位獲2018年度國家科技獎通用項目185項

據統計,全國共有 113所高等學校作為主要完成單位獲得了2018年度國家科學技術獎三大獎通用項目185項,占通用項目總數項的82.6%。其中,有76所高校作為第一完成單位的獲獎項目數為147項,占通用項目授獎總數的65.6%。

最后來看看今年高校獲獎情況統計數據。2018年國家科技獎結果統計如下:

具體獲獎名單

來源于武漢大學、青塔

聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com

聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。

加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾